上世纪50年代,上山下乡运动席卷全国。知青们打起行囊,胸口顶着大红花,斗志昂扬远赴农村、边疆,运动落幕后,又纷纷逃离返城。有一些知青,因为种种原因一直留了下来……

一生知青

拍摄手记 王丹穗

身为一个90后,对“知青”这个词的印象,全来自影视剧和小说中。我隐约记得,从前看过一部叫做《孽债》的电视剧,讲的是几个被返城知青留在西双版纳的孩子,长大后结伴前往上海寻亲的故事。当时我很难理解,是什么让这些父母不顾一切地想逃离,哪怕以抛弃亲生骨肉为代价。

2016年,当我带着对西双版纳的想象,来到云南景洪市,采访依然留在这里的知青时,才感受到,由他们亲自讲述的这段历史,远比文学或影视作品更为复杂、震撼。这样的历史,不应该被遗忘。

我在西双版纳先后去了景洪农场、橄榄坝农场和东风农场,采访了7位留守知青。他们每个人的故事都足以写成一本书,篇幅所限,只能截取一些他们回忆的片段,来管窥那段在“战天斗地”中逝去的青春。

一、送别

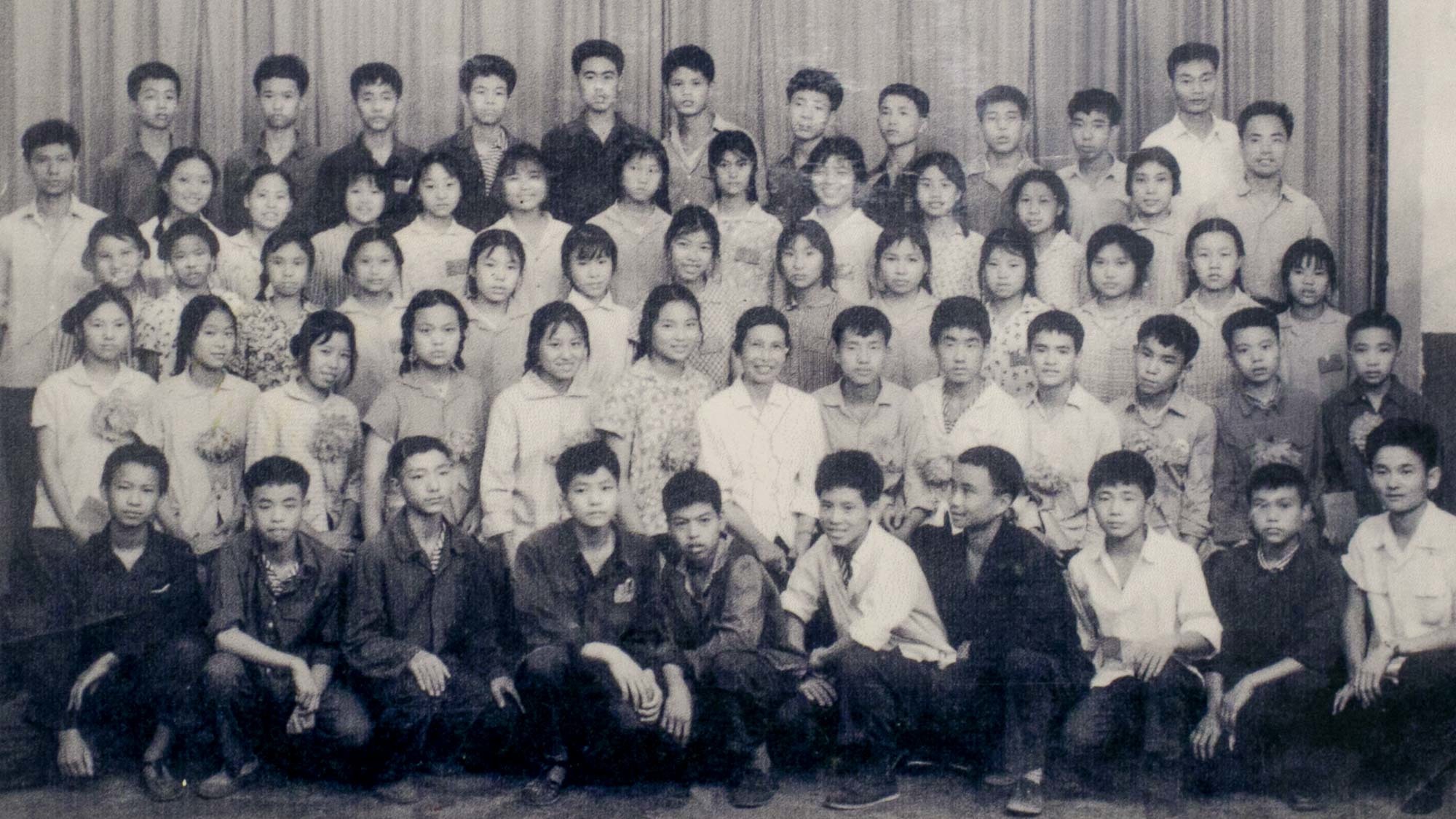

1968年,颜文忠只有19岁。作为上海市第一批前往云南农垦的知青,他的心里除了即将远行的兴奋,更多的是忐忑。送别的站台挤满了哭声震天的家长,靠近车窗的位置几乎都让给了泣不成声的女孩,他们中年纪最小的只有十五六岁。颜文忠当时是负责他们学校知青的“队长”,他一直安慰大家,告诉大家不要怕,还会再回家的。

在上世纪五十年代中至七十年代末,一场长达二十七年,影响一千八百多万知识青年的上山下乡运动遍及全国。由于西方的橡胶封锁,我国陆续从湖南等地调集青壮年,向云南原始森林挺进,开荒种植橡胶树。当时的云南农垦面向京津沪及部分省会城市宣传招生,招收知青下乡参与农垦。在他们的描绘中,西双版纳是一个“头顶香蕉,脚踩菠萝,摔了一跤拣到两把花生”的神奇土地。颜文忠被分配至云南景洪市橄榄坝农场,从上海出发,需要坐三天三夜的火车到昆明,再从昆明坐四天的公交车到景洪,然后沿澜沧江经2个小时的水路才能到达。

旅途中的疲惫,好不容易让大家暂时忘记了思念家人的悲伤,现实又给了他们一记响亮的耳光。终于到达目的地后,映入眼帘的是两排简陋的茅草房和漫山遍野的原始森林。在之后的一个星期里,所有人都陷入了比思乡更为迫切的痛苦中。颜文忠第一次感受到,面对无情的大自然和无情的命运,自己是多么渺小。那时,每天晚上都会听到丛林中野兽的嚎叫,但更多的,还是女生宿舍里此起彼伏的哭泣声。多年之后,颜文忠才知道,那时同样睡不着觉的,还有远在万里之外的父母。

二、生活

施永青的父母都是上海的知识分子,她的母亲曾是中学校长,父亲则是老师,在文化大革命中,先后被下派至工厂接受劳动改造。1970年,18岁的施永青初中毕业,“阶级成分”不好的她并没有太多的选择,迷迷糊糊中,在学校的号召下前往了云南生产建设兵团农垦。

作为一个城市里长大的孩子,施永青每天的早餐都是豆浆油条,虽然用钱要精打细算,但多多少少每天都能沾点小荤,一周还可以开次大荤,她一直以为,最苦的日子就是一个星期不吃荤。

施永青一直记得,他们第一天到达农场的时候,湖南的老工人们为了欢迎他们,特意杀了一头猪。当时很多知青闹情绪,并没有多吃,但在往后的日子里,他们才明白,以后再也不会有这样的待遇了。知青们除了每月26元左右的工资以外,另有每人每月40斤大米的粮食补助,但是由于没有油水,吃再多的饭也还是容易饿。由于劳动力紧缺,食堂只有一个人来负责200人左右的饭食,最常吃的是茄子、南瓜、韭菜,经常一种菜一吃就是好几个星期,知青们经常开玩笑说自己每天吃的是“韭菜一汤”。由于缺少蔬菜,很多知青都由于缺乏维生素B1而腿脚发软,需要互相搀扶着走路。除了饮食上的匮乏,最难熬的就是西双版纳原始森林中的瘴气和连续半年的雨季。当时最怕的就是下雨,外面大雨,屋内小雨。施永青说,现在自己有风湿、骨节增生还有关节炎,很大一部分原因就是年轻时总是冒雨劳作,一天换三身衣服还是湿。施永青与丈夫的相识,也是由于她的双脚溃烂,走不动路,总去他所在的医院开药,慢慢因此相识了。1973年,对回城已经不抱希望的施永青结婚了。丈夫是医生,不用下田劳作,所以每天等施永青披着雨水回家,都有人为她烧好了热水。正是这一壶热水,让施永青看到了一丝生活下去的希望,她说,如果自己一个人生活,不知道还能坚持多久。

三、墓碑

1978年年底,大规模的上山下乡运动进入了第十个年头,全国下乡与支边的知青总数已高达2000万人。这时,距离文化大革命结束已近两年时间,国家的整体情况都在好转,唯独知青的生存状态未能改善,这引起了知青们的不满。1978年,西双版纳橄榄坝农场七分场的上海女知青徐玲先在分娩时难产,生死关头,农场的医生却喝得大醉,最终导致母子双亡。噩耗很快传遍了农场,像一条被点燃的导火索,将知青们长期以来积累的怨恨引爆了。知青们的聚集,使这场悼念活动逐渐演变为针对知青普遍命运的反抗,于是,景洪市十二个分厂知青集结起来开始大罢工,云南知青团赴京请愿,最终争取到了中央批示。随即,知青“大返城”从云南蔓延至全国,上山下乡运动就此终结。据资料统计,1978年回城知青达到255万人,第二年则有395万人。其中,云南农垦系统的十万四千名知青,截至1985年,除2252人继续留在农垦系统外,其余全部返回了城市。现在的橄榄坝农场只有十几个仍旧留在农场里的知青,但已没有人能找到徐玲先母子的墓碑。

四、子女

知青返城,无疑是一件大好的消息,千万个家庭遥隔万里的骨肉终于可以团聚。对那些已经在边疆结婚、生子的知青来说,却面临痛苦的抉择。由于北京、上海、重庆等大城市不接受已婚知青的伴侣落户,与异地伴侣结婚的知青们,就不得不面对残酷的选择——一起留在云南、夫妻生活在不同城市,或是干脆离婚。对他们而言,无论哪一条路都意味着分离。

上海知青周月琴今年已经63岁。丈夫已经去世,儿子在北京工作,孤身一人的她,独自住在西双版纳景洪市大勐龙东风农场的国营养老院内。当年由于父母早逝,16岁的周月琴选择跟随“大部队”,来云南勐海县的黎明农场开荒。知青返城的前一年,周月琴与北京知青朱明昌相识结婚。1978年底,在返城知青离婚的热潮下,他们选择了一起留在云南。就在知青返城的前一年,周月琴与北京知青朱明昌相识结婚,由于政策限制,他们既无法一起回北京落户,也不能回上海。当时,大批知青为了甩脱“包袱”回城选择了离婚,而周月琴夫妇的选择是,一起留在云南。

1980年,上海、北京出台相关政策,只要有当地亲戚担保,知青的一位25岁以下的子女就可以返城落户。1992年,周月琴和丈夫商量后,决定送年仅11岁的儿子去北京落户,住在爷爷家。后来儿子进入北京首钢工作,现在被分配至唐山钢厂,每周最多回一次在北京的家。周月琴的医保在云南,去北京看病很贵,身体不好的她只能留在云南。她说,现在她们祖孙三辈,是三个人,三个家。孙子已经9岁了,自己还从没见过。

五、团聚

重庆知青柏宏富是一个很爱热闹的人,每次返城知青回到东风农场聚会,都是他跑前跑后地张罗。战友们都开玩笑叫他“重庆驻云南办事处”。1978年,知青返城时,柏宏富也随大部队回到了重庆。但他对分配的建筑工地上的工作不满意,又想到此时绝大多数知青返城,农场正是用人之际,自己正可以有所发展,再三思量下,柏宏富又回到了云南。在他决定回云南后,战友们都无法理解,甚至一起来骂他,希望他能改变心意。但柏宏富说他一直是一个理性的人,从不后悔自己的选择。

1978年末,东风农场共有10813位知青返城,占总知青人数的98%。现在的柏宏富对慢节奏的退休生活很满意,平时没事就打牌唱歌,虽然有很多当地的朋友,柏宏富还是会时常想念那些留在重庆的知青战友,每次见面,他们总有说不尽的共同回忆。柏宏富说,他现在更像是一座桥梁,连接着那些已经返城了的知青,与这片他们付出10多年青春的土地。

云南东风农场的龙泉公墓,有75座知青的墓碑。他们中的一些很年轻,因为意外或疾病而离世。每每想起这些英年早逝的知青,柏宏富都感慨万分。知青们的家人都远在万里之外,所以每年清明节,柏宏富常会带着香火和祭品,来给他们扫扫墓。柏宏富希望,以后农场也能为他留下一块墓地,死后,他就同他们一起,永远葬在这里。