高考离家后一晃近二十年,我曾以为我可能彻底脱离了父母,在自由和思乡的情绪中度过北漂生活。但2013年妻子怀了双胞胎,母亲和岳母先后从老家来到北京长住照顾孩子,三家人的生活彻底融汇在了一起。重阳老年节,我翻出这五年来她们的照片,看着她们六十岁还得来异乡带孙子孙女,自责而又无奈。我深知他们的付出并非义务,而是对我们无声的爱。

我的母亲和岳母

文/魏尧

差不多二十年前,我通过高考离开四川,告别父母去了两千公里外的厦门上学。毕业后我没有回家,而是去了更遥远的北京工作。说真的,那个时候我觉得我可能彻底脱离了父母,一方面得意着自由,另一方面又时不时陷入思乡。

但2013年,随着妻子怀孕,母亲再一次进入到我的日常生活当中。到后来,妻子生下龙凤胎木木和朵朵,岳母也来到北京长住一起照顾孩子。和婚后的二人世界相比,我们的生活在这几年里发生了翻天覆地的改变,我也比之前更加直接地接触到两个母亲。

我曾经以为自己很了解母亲,也曾在青春期像大多数少年一样同她“斗争”。然而在我上大学期间,母亲经过了痛苦的更年期,还向我隐瞒了做手术的事,我才突然觉得原来我对自己的母亲并不是完全的了解,甚至,到了工作以后如果以相聚时间来衡量的话,我对她都谈不上熟悉了。

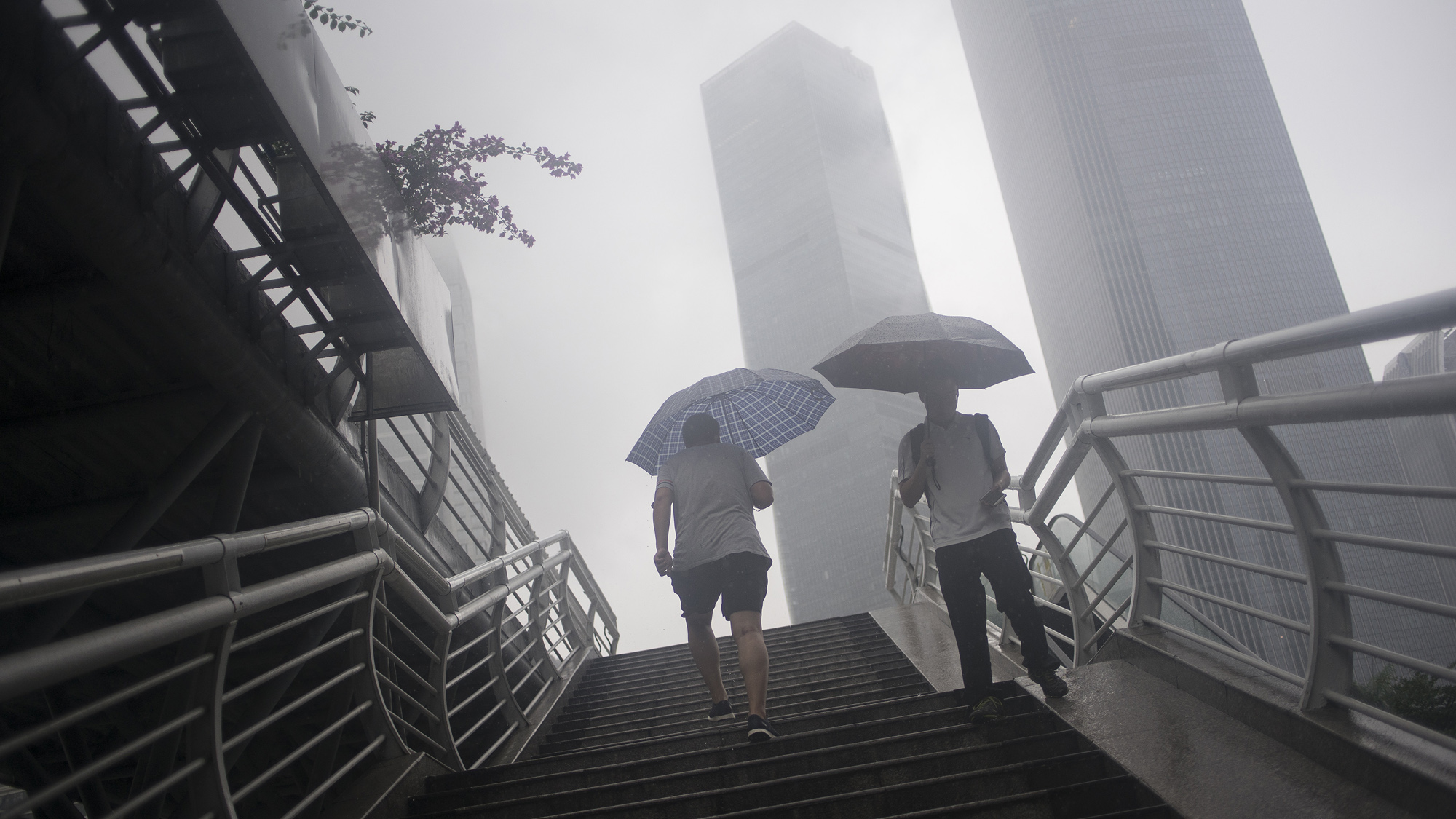

2013年7月,我和妻子31岁生日前夕,母亲来到我们身边,我才逐渐去了解这个给予我生命的女性。因为太多年的异地而居,母亲十几年的情感演变对于我来说更像是一种暴风骤雨,加上我跟十几岁时的自己相比,同样发生了太多改变,于是重新和母亲生活在同一屋檐下,感觉并不是总是甜美的。

给我印象很深的一件事,《舌尖上的中国》播放的时候,我邀请热爱做饭的母亲一起观看。当母亲像大多数四川人一样,用川菜的评价体系去考量那些美食时,我和妻子特别大大咧咧对母亲的观点进行了否定,母亲突然沉默了,然后走到另外一间屋子里哭起来。

我和妻子感到一种惊慌,我一瞬间明白了母亲的乡愁和对北京的隔阂感,更重要的是,她发现了和我逐渐形成的代沟。此前不在一个城市生活,母亲并没有特别真实地感受到我的成长对她的“背叛”,而重新生活在一起,这种冲突日益日常化了。

时间一长,我开始注意到缺乏情感出口的母亲变得十分敏感,她对北京没有任何归属感,甚至对没有父亲陪伴一个人在异乡生活,哪怕是住在自己唯一儿子的家中,依然会有一种莫名的压力和陌生感。

而在妻子生育后,岳母的到来让我们的家庭更加由小变大。她们俩人一个来自四川,一个来自天津,有着截然不同的生活习惯和成长背景,即便为了共同的目标在很大程度上做出了自我牺牲,然而生活中的小矛盾还是不可避免地存在着。所幸的是妻子是一个情商很高的女性,很多原本应该由我去化解的矛盾都由她担负了。

我和妻子在工作和育儿之间不舍放弃其中任何一方,因此平白让四位老人承担了更多的压力。即便这种代际关系在中国属于十分主流的模式,但我和妻子依然感觉到一种自责。我时常在提醒自己,他们的付出并不是一种义务,而是他们对我们的爱支撑着他们的付出。

眼见着父母们为我们这个家庭付出了这么多,放弃了很多个人的追求和欲望,说真的,我在内心深处询问自己是不是能做到像我的母亲那样无私奉献,答案并不是很确定。我和妻子也经常开玩笑,说以后木木朵朵长大以后如果生了孩子,恐怕很难指望上我们。

2017年秋天,木木朵朵正式上了全日制的幼儿园,母亲和岳母改为各自来北京居住半年,父亲也彻底退休,和母亲一起在北京长住,这才让母亲之前时常表现出的焦虑很少出现了。

父母辈的“北漂”几乎百分之百都是因为孙辈的来临。然而随着孩子们渐渐长大,我内心却不希望父母回老家了。我希望日渐年迈的父母能搬到北京长住,希望他们能离我们近一点,在需要时候能得到我们的及时照顾。

我做出了很多努力,利用一切机会在合适的季节去带他们领略北京的美好:春天去看樱花和郁金香,夏天去北戴河海滨和坝上草原,秋天去密云或者怀柔的山里看满山红叶,以及冬天下雪的日子给爱雪的母亲拍足够多的照片。他们的的确确很开心是一码事,但让他们能够做出彻底留在北京的决定又是另一回事了。在这里生活了这些年,父母始终不能接纳北京这座距离四川老家过于遥远,生活习惯和气候条件过于反差的城市。

我们这一代人,尤其从农村到城镇,从城镇到大城市的中青年,正在经历着传统中国家庭结构的巨变,我不知道未来会如何,想必父母们也在经历同样的困惑。