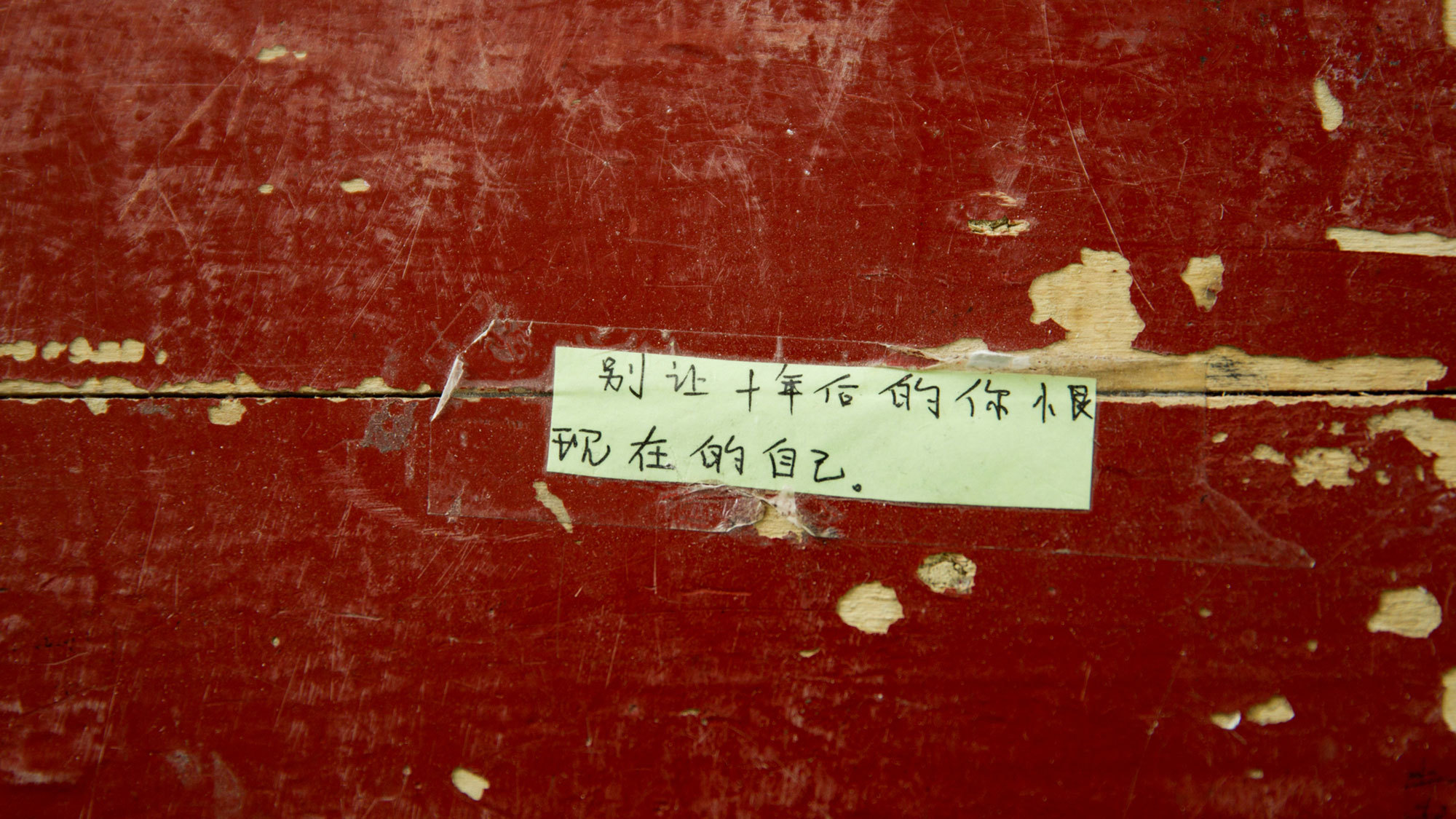

在深圳龙华新区的城中村里有着这样一群人:他们生活在三和人才市场附近,信奉着“日结一天玩三天”的口号。这里物价极低,床位15元一晚,4元一碗的“挂壁面”是每日标配。但即便如此仍有人负债累累,甚至为了翻盘“赌一把”卖掉身份证。这些年轻人,被称作“三和大神”。

三和大神

图/文 摄影:chin-chen

编辑 夏可欣

“你知道三和大神吗?”

皮具小老板阿翔和我游走在城中村逼仄的巷子里,他停在了一家便利店门口,拉开冰箱拿了两瓶水,转过头问了我这一句。

“什么?”旁边的发廊放着慢摇DJ明显盖过了他的声音,我无法确定他说了什么。

“我说,你知道三和大神吗?”他从左手上的LV皮包里拿出10块钱,付给了收银小哥,并递给我一瓶水。

我一脸疑惑,问他三和大神是什么东西。他坐下来一五一十地解释给我听。

“你很想去拍吧?行,等我进完这批货和你一起去三和当卧底,哈哈!”阿翔好像看透了我的心思,笑嘻嘻第对我说。

于是,我们俩约定三天后一起从广州出发去位于深圳龙华的三和。

两天后,事出突然,阿翔因为店里有事回了武汉,两人的“卧底计划”破灭。第三天,我决定独自前行。

刚来到三和,这个位于深圳龙华区东环一路的人才市场,我便被眼前的一幕震撼到了——几百人同时来来去去地走动在广场上,偶尔在招工的牌子面前停下来看看。大多数青年蓬头垢面,衣服沾满油渍,像刚从煤矿干完活出来。我挤进去其中一个二十多人圈起来的圈子,是海新信人力公司的员工在招富士康临时工。

这时,一个站在我旁边,拉着行李箱的大哥拍了拍我的肩膀,“嘿,四眼,你要不要和我一起去富士康,工资挺高的,我想去可是没有伴,要去的话一起呗。”我先是惊讶:我们俩一面都没见过,你就说要找我作伴去富士康打工了。再想了想,拒绝了他:“我还在考虑呢,要不你自己先去吧。”

将近晚上,为了找到拍摄对象,我打开手机,在三和大神贴吧里发了帖子:“哈哈,终于到三和了,有人要出来一起吃饭逛三和吗?”没想到一下子收到几个回复,我和其中一个网名为洪波的“大神”约定了晚上九点在三和旁边的小餐馆见面。

我假装在餐馆门口闲逛,打量着停在门口的每一个人,脑海里浮现着电影中《无间道》中刘德华与梁朝伟在天台见面时的场景,我买了瓶可乐并大口大口地喝下去以掩盖我的紧张。阿波终于出现了,穿着整套黑衣服,嘴里叼着一根抽掉了三分之二的烟。在和他确认了各自的身份后,我们进餐馆点了几瓶啤酒和一盆酸菜鱼。

一瓶酒下了肚,阿波开始讲起他的工作——帮黑中介收身份证和银行卡,每张能赚六七十块。他嘴里还不停念叼着:我跟其他收身份证、银行卡的家伙不一样,我是很讲究信誉的,不会坑人。接下来我向他表明了这次来三和的身份:我是个自由职业者,想来拍一下三和大神的生活。阿波听后表现得极为平静,拿起酒给我倒满,“你说,你拍我就行了嘛,我也是大神。”我笑了笑,以为这么顺利地找到了第一个拍摄对象。

我错了。

阿波在第二天问我借完钱充话费后人间蒸发了。我意识到自己上当了。连续几天我在三和转来转去,却没有任何进展,网上和聊到的对象都拒绝我的要求后,我开始变得急躁。

于是,我决定在三和做日结碰碰运气。

“招应聘会充场,什么都不用干,只需要听指挥在招聘会上逛一逛就行,三个小时60块。”中午11点,工头在卖力地叫喊着,在一大堆工厂日结、快递、酒店服务员中显得格外吸引人,我决定交身份证上去报名。工头开始筛选人:“你的衣服太旧不行,你的牛仔裤破洞不行,”最终选定了包括我在内的20多名青年。

过了一会,一部蓝色大巴把我们运到了龙岗区的一个体育场。领队的大哥把我们带进体育场后,我们和现场的几百人的目标一样,听从领队在微信群里的指挥,多次叮嘱千万不能暴露自己的身份,遇到媒体采访要说自己是来找工作的。

“找个凉......凉快的地方呆着吧,到下班前再出现就行。放......放.......放心,这些充场我做过很多次了。”在车上坐在我旁边的大哥朝我笑了一下,吞吞吐吐地说完。

他说的没错,我们在咖啡馆坐了两个小时领队也没发现,偶尔和他混进招聘会看看,拿着相机给他拍了几张照片后又迅速收起来,一切都很顺利。

他,就是我的第一个采访对象,阿峰。

认识阿峰后的每一天,三和一有日结他就发信息给我,叫我一起去。接下来的一段时间里,我不是和他一起去做日结,就是去他住的地方混。

几天过去,我对他做日结的拍摄已经足够多了,但关于他在住的地方,生活内部的拍摄还是缺少的,我决定搬进他住的地方,和他同吃同住。去观察他的生活,以便我更全面地去了解他。

第二天,沿着一路丢满了瓜子壳的楼梯,我提着行李爬上了602——四室两厅,这是阿峰和其他22个三和青年共同的家,而我被分到大厅最靠阳台的位置,一张闲置的床,墙上还贴着一面大镜子。房东周总担心我睡不好,不知从哪找来一些男科医院和性健康的单页密密麻麻盖住了整面镜子。但这样给我造成很大的困扰:每天早上醒来看着一面墙满满的性病广告,我要花一些时间去想一下我这是在哪里。就这样我很顺利地进入了阿峰生活的地方。

阿峰说话很少,有点口吃。但是他对生活在三和的规则清楚到每一个细节上,像一个来这生活了很长时间的大神。做日结的之余,他还帮我在三和寻找“资深”的三和大神作为拍摄对象。

阿思就是他帮我寻找到的“资深”大神。

“喂,在哪,赶......赶....赶紧过来我这,给你找,找找到了一个三和大神,一天没吃饭了。他现......现......现在跟我一起在派单呢!”我有点急了,还没等他讲完,就赶紧问清楚他的位置。

见面的时候,阿思正蹲在商场的楼梯,玩着《王者荣耀》,三局输掉两局后,他把游戏关掉,嘴里不停念叼着:“坑爹啊,坑爹”,坐在他旁边的湖南小伙阿国则显得有些生气地回了他一句:“这局的中路那个吊毛是小学生吧。”阿思抬头看了看站在一旁的我,继续低头玩起手机。我眼前的这个青年穿着一件褐色快要变成白灰的长袖T恤,头发凌乱,精神恍惚。

下午六点,结算工资后,阿思回到三和就埋头进网吧了。有了六十块,他可以在网吧这个“家”度过两天了。

再见阿思是两天后,他找到了一份去拍照的日结。招工牌子上的纸板上面用黑色记号笔写着:日结 拍照,一个小时100元。实质上是工头“光头”利用收购来的身份证在三和找长得相像的大神去办金融机构的读卡器。为了弄清楚究竟,我决定跟着阿思去看看。

一会一辆八座的面包车停在路口,光头在一个一个催着上车,我紧随在阿思的背后,终于到了我爬上车的时候,光头却看出了端倪,他仔细地打量了一下,双手按了一下我的背包,用着怀疑的目光问我:你到底是不是记者啊?想去把包留给我,不能带上去。”我竭力装出一副很镇定的样子,并气冲冲地告诉他:“你才是记者呢,我是刚来找工作的,没钱了想做日结。”他则坚持着要我把包留下,而我拒绝了他的要求并跳下车。

两个小时后,阿思又回到了三和。对我傻笑着,他尽量从每一个细节向我描述这次是如何轻松拿到100块的。是的,他又复活了。

在这之后,我又拍了一个即将离开三和打工还债的年轻人。第一次见阿荣的时候,他在三和的小旅馆柜台旁不停吐痰,一分钟吐痰频率超过三十次。老板娘开始责骂他:你这样还不把我的旅客吓跑了。”

“那我也是没办法嘛”这是他每次吐完痰被人责骂时都会搬出来的话。

半年前,阿荣在三和的小商店买了一包烟,抽完后,他的肺就出问题了,走遍深圳看了很多医院都没能治愈。“我怀疑那是假烟,后来我去找老板那吊毛了,他死不认账。”阿荣用力把旅馆房间的电视一拍,桌面的灰尘不自觉地飘了起来。

2017年5月19日,我跟着阿荣一起坐着火车离开了广州。后来,他在广州的发廊找到了洗护师的工作,工资2000元。

离开三和的前一天,我在海新信人才市场门口遇到了找我作伴去富士康的那个大哥,他在三和经历了什么我无从知晓。但与第一次见他的时候相比,现在的他呆若木鸡,身体瑟瑟发抖,毫无疑问是刚经历了一场通宵熬夜。

我知道,他混成了三和大神。

欢迎联系我们

如果您有悄悄话想告诉我们,欢迎私信@看见微博;

如果您也有故事想通过摄影的方式来讲述,欢迎来稿。

邮箱:sinaphoto@vip.sina.com

《看见·看不见》新书已上市,讲述有力的图片故事。