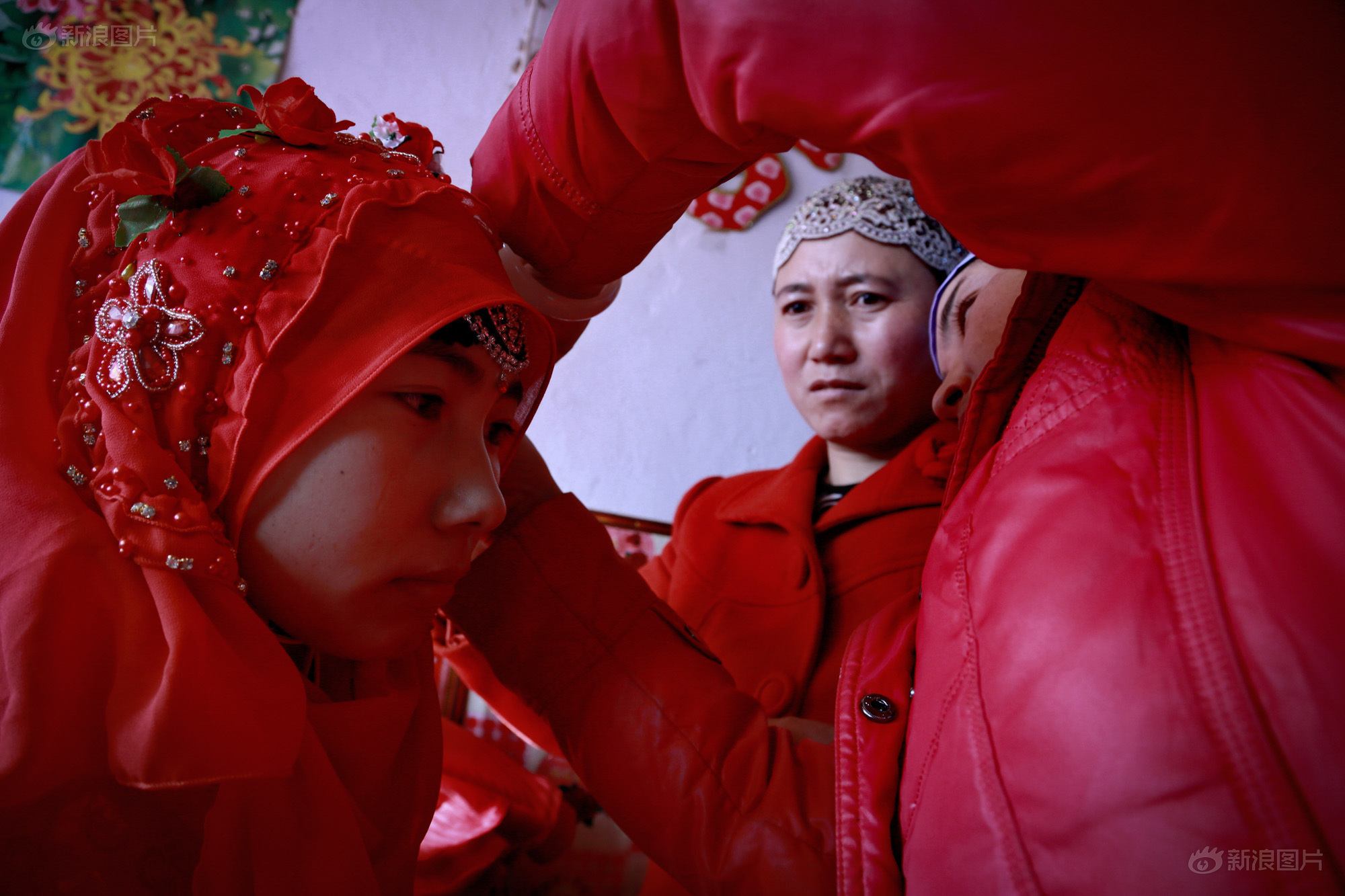

在中国西部腹地,黄土高原的沟壑深处,有一块“苦甲天下”之称的西海固。在这干渴无鱼的“旱海”,生活着一百多万回族同胞,他们顽强地繁衍生息,坚守着民俗的尊严。

西海固新娘

摄影手记 | 耿亚伟

在中国西部的腹地,黄土高原的沟壑深处,有一块十分特殊而又神秘的地方,这就是有着“苦甲天下”之称的西海固。西海固,乍一听这个名字,会使人产生海的联想。其实,这块地方,不要说离海有十万八千里,就是连水都很稀少,是全国乃至世界有名的干旱缺水的地方。有人曾形象地比喻说这儿是“无鱼的死海”。当地出生的回族作家石舒清更是悲凉地说道:“岂止无鱼,纵目所及,这么辽阔而又动情的一片土地,竟连一棵树也不能看见。”

这块地方,之所以被称为西海固,因为1953年,国家以这里的西吉、海原、固原三县为主,成立了西海固回族自治州。后来,随着宁夏回族自治区的成立,西海固回族自治州的名称取消了,但西海固这个富有诗意的名字,却带着不可磨灭的历史痕迹和特殊情感,在这一带的人们心中,牢牢地扎下根了。

今天,由于历史的变迁和现实的发展,西海固的概念和内涵,有了很大的扩展和延伸。西海固,实际上已经成为了宁夏回族自治区南部山区的统称。它大体包括宁夏同原市的原州区、西吉县、泾源县、彭阳县、隆德县,吴忠市的同心县,中卫市的海原县等地。

这些地方,干旱无雨、滴水如油,极度贫瘠,曾经被联合国粮食开发署确定为最不适合人类生存之地,属于全国贫困之冠的“三西”地区,备受人们的关注,在全国和全球有着很高的知名度。然而,在这大山深处的沟沟峁峁,在这干渴无鱼的“旱海”,却生活着一百多万回族乡亲。他们在极其恶劣的艰难环境中,顽强地繁衍生息着,默默无闻地与命运抗争着,笃守着心中的信念和信仰,坚定地保持着本民族的风俗和习惯,不屈不挠地寻求着新的发展和希望。

走进西海固的千沟万壑,人,就像一粒微尘。我最崇拜的摄影家王征作品《最后的西海固》,封面是两个带着白帽的回族人跪在干漠的黄土地上向上天祈祷的照片。看完王征的作品后,对西海固的印象就是“一个人独骑电线杆张望远方,一辆拖拉机卷起烟尘驰过山坳”。

许多年前,原《现代摄影》主编李媚女士向回族摄影家王征推荐了,张承志用了6年时间写完的《心灵史》。

2006年10月4日,我买到了这本书,但一直没有去读。主要是因为我不懂回族文化,不懂哲合忍耶(音译,意为高声赞颂)。

张承志在《心灵史》一书中,对宁夏西海固地区回族同胞的精神世界进行了令人震撼的介绍。王征被这种以生命为代价进行的精神坚守所震撼和感动,他决定返回他出生的地方——西海固,去找回自己的回族之源。于是,从1995年开始,王征便踏上拍摄西海固的征程。没想到,他一干就是6、7年……

如今,我反复翻阅着《心灵史》,甚至将它带在身边并一起旅行。但是我还是无法读懂,因为我对于书中所描写的西海固回族同胞的精神世界完全缺乏了解,更何况想用影像去表现他们。

虽然这些年,我和影友数次深入和了解西海固,但拍摄了只是皮毛的回族同胞生存现状,过程有些匆忙的。但在这个过程中,我看到了回族同胞的友情善良和执着严谨的信仰,感受到了哲合忍耶的民族精神。

编辑:三人禾羽