清明前夕,39名抗美援朝志愿军后代齐聚辽宁丹东,他们将启程赶赴朝鲜为在那里牺牲的父辈扫墓。父辈牺牲时,他们中小的只有几岁,但都对父亲出征前的告别记忆极其深刻。60多年过去了,他们与父辈在异国坟头相认,已是花甲之年。

60多年后,他们首次赴朝扫墓

图/文 朱嘉磊

编辑 夏可欣

“他们说我父亲从朝鲜战场叛逃,我经常梦见他提个皮箱回来敲家门。”

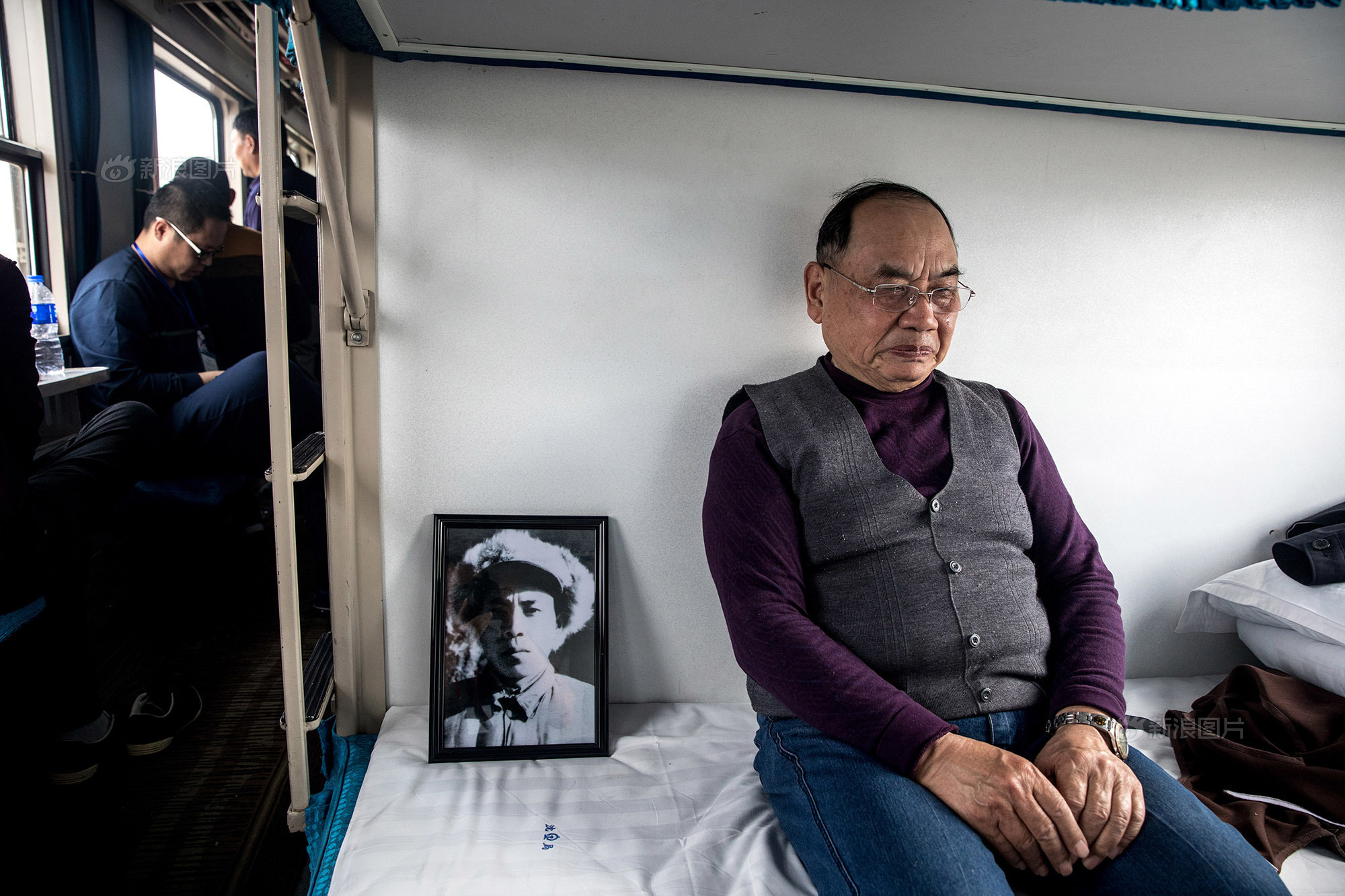

当列车缓缓开上鸭绿江大桥时,72岁的杜立人将父亲的照片摆在桌上,像是重走60年前老路的一种仪式。

“我的父亲叫杜宇,属于40军。赴朝前夕,每当休息,他就会从马驹桥到西单来看我和母亲。记忆深处,是他带我到王府井大街买好吃的,交钱时我就抓他腰间的小手枪。”

到这儿,回忆还是美好的,直到有一天,来了一封写着“牺牲”俩字儿的挂号信,把这个家变成了“地狱”。“祸不单行,后来我母亲被冤枉成了右派,父亲也由此落了个叛逃的帽子,所以我这一生经常梦见他提个皮箱回来敲家门,但每次一开门,梦也就醒了。”这个担子几乎压了杜立人一辈子,直到接到了那个电话。

“你父亲牺牲的资料找到了,他是共产党员,牺牲时是战地记者。”简单的几句话,让杜立人哭了一夜,更像是自己得到了宽恕。于是,年过古稀的她,还是踏上了赴朝的火车,挺直了腰板,去祭奠自己的父亲。

“他本该在国内当副师长,却永远埋在了朝鲜。”

邓其平看起来很严肃,从丹东到平壤的火车上,朝鲜神秘又变幻的景色几乎吸引了所有人的目光,但邓其平没望过一眼窗外,一直向我诉说着自己的父亲。

“我的父亲邓仕均,隶属于志愿军63军,是个团长,1951年5月20日被老美的弹片击中头部牺牲,在洪川水渠两边就地掩埋,遗体没有被抢回来,于是永远留在了那。”

邓其平哽咽了一下,慢慢道出了原委,“我的父亲本来不该牺牲,入朝第三天他受伤回国治疗,按照程序伤好后是要调到别的部队当副师长的,但当得知在朝鲜前线,他的部队打得不好时,很恼火,再次赴朝。”

邓其平对父亲最后的记忆,是赴战场前的挥别。“我母亲抱着我,挺着大肚子,在一个小土坡上,父亲他们是一个马队,我们一块挥手告别,当时远远看着父亲,很远,在山下边。那次告别,这一生便是阴阳两隔。

而邓其平自己也是戎马一生,隐瞒烈士后代身份去陌生部队当兵,这一下就在部队呆了快一辈子。“所以我这次要来朝鲜看看,去看看我父亲曾经战斗过的地方,走走我父亲走过的路,还有这次来不光是祭奠我的父亲,还有我们的父亲。我们要把中国人民志愿军都祭奠一下,每个墓都要去。”

“在朝鲜耗上后半生,也要找到父亲的坟。”

康明在朝鲜期间每天都身穿一身志愿军军装,据说是曾经上过朝鲜战场的军装。列车缓缓进入平壤站时,早来朝鲜半个月的康明与大家隔着火车玻璃手掌相扣,据说为了找到父亲的遗骸,他已准备将后半生留在朝鲜。

“我只是想离父亲更近一些,”每天只要有时间,康明就在电脑上用卫星地图不停地搜索“三八线”,那里有个152号墓地,他的父亲康致中(志愿军1军7师19团团长)就是60年前埋葬在了那儿。而这里是朝鲜军事禁区,任何人不得进入。

康明2013年从韩国去到过“三八线”附近,从瞭望台上看到了父亲生前的战场。“当时望着那边满山都是树,密密麻麻,那些山上可能都是中国军人的遗骨。”

1952年12月31日晚,康致中急匆匆回到家中,将睡梦中的康明叫起来照相,相片中,不到两岁的康明好奇地看着镜头,康致中的右手握着他的小手,左手搂着他的肩,笑得很开心。母亲也面带微笑,但却透出几丝哀愁。

“照完后,父亲狠狠地抱了抱我,然后跟母亲说,如果自己回不来,就让母亲带着我回西安,说完后父亲便疾驰而去,那一幕即是永别。”

4月4日晚,回国前夜,康明宣布自己暂时不回国。“我用卫星地图看,在父亲墓地那儿已经有一条公路模样的线了,看来,在有生之年,我还是有机会去到父亲的墓堆的。可能需要很长一段时间,但现在我想离父亲近一点。”

这次祭奠,他们满怀希冀。“我们今天赴朝的意义不在现在,而在于将来。我们想因此让国家重视这个群体,并将入朝扫墓常态化。”

欢迎联系我们

如果您有悄悄话想告诉我们,欢迎私信@看见微博;

如果您也有故事想通过摄影的方式来讲述,欢迎来稿。

邮箱:sinaphoto@vip.sina.com

《看见·看不见》新书已上市,讲述有力的图片故事。

都是白眼狼 还有越南猴子

都是白眼狼 还有越南猴子