香港与内地只隔着一条深圳河。历史上,不断有内地人赴港,或逃难、或做生意。1997年香港回归后,新移民被称为“新来港定居人士”。2013年的数据显示,香港700多万人口中,来自内地的新移民超过40%。现在,这些“新港人”的数量还在不断增加。

新港人:在香港“搵好一份工”

文|妍妍 黑曼巴 大明

香港与内地只隔着一条深圳河。历史上,不断有内地人赴港,或逃难、或做生意。1997年香港回归后,新移民被称为“新来港定居人士”。2013年的数据显示,香港700多万人口中,来自内地的新移民超过40%。现在,这些“新港人”的数量还在不断增加。

初到香港,感觉香港的风都是香的

1981年6月,北京工业大学的老师何筱筱被派到香港工作。香港那时候是高新科技的桥梁和窗口。1984年她和团队在香港成立了广元电子有限公司,作为北京工业大学微型计算机研究开发中心,这还是第一个内地大学到香港开办公司。1981年-1991年间,何筱筱团队主要研究微型单板计算机,当年TP801产品红遍全国。1987年之后开发了微型打印机并开辟了适合出口市场的打印机产品。她自豪地说,如今香港出租车上的打印机就是她公司提供的。

何筱筱1955年出生在北京,家里是海军世家,父亲何澄石1938年投奔延安,曾为新中国的海军教育事业做出突出贡献,文革时以“国民党特务分子走资派”之名被关了五年牛棚。当父亲的问题从“敌我矛盾”转为“人民内部矛盾”之际,何筱筱申请当兵成功。复员后,1973年,在文革中唯一举行高考的那一年,考入北京工业大学,成了一名工农兵大学生,毕业后留校工作。

1981年,26岁的何筱筱和另外一位同事被派到香港,学习微型单板计算机技术。那时,美国等西方发达国家的“巴黎统筹协定”仍对中国等社会主义国家实施高科技封锁和贸易限制。为了学习高新技术,国内派遣优秀人才前往香港学习。他们从当时小渔村般的深圳坐火车到九龙,路过新界的沙田新城,看到白色的高楼感觉非常新鲜。在火车站,新华社来人接待了他们。他们起初住在港商的家里,然后搬到一家中资公司的宿舍。

那一年,她和同事在香港住了三个月,三个月里,每个月只拿几百港币的津贴,吃饭、坐车都不敢花钱,2块钱一块的西瓜,他们一个夏天每人只吃了一块,还是在贫民夜总会的地摊上买的。她买的衣服也是10块港币能买5件的地摊货。即便这样,走在中环上,何筱筱也觉得香港的风都是香的。 她和同事省吃俭用,回到北京时一人带回一台彩电和一个冰箱,羡煞旁人。

1984年,广元电子有限公司在香港成立,从此她的工作和生活都步入正轨,丈夫也随其来港。1988年,儿子出生,这在当时是违反外事纪律的。孩子7岁后成为香港永久居民,一直在香港长大,后到英国读书,现在已工作。他常自称自己首先是香港人,然后才是中国人。

1997年香港回归时,她和全家人在维多利亚港岸边看烟花表演。她还记得,当英国旗降下的那一刻,她的几个英国老朋友哭了。

何筱筱2000年拿到香港永久居民身份证。在香港35年,何筱筱见证了香港的变化。她认为香港回归后,三个核心价值没有变:传媒自由、法治和公务员廉洁。她认为香港人最具职业道德,做的吃的是全球最棒的,没有假货,吃得放心。

在香港,直到2014年,何筱筱才以自己之名给儿子买了一套房子。此前一直居住在公司的宿舍。这些年她自己最大的变化是,1997年跟前夫离婚,在2013年嫁给了一个德国人。现在她处于半退休状态,大部分时间居住在德国。

有一个香港朋友曾说过她是在夹缝中求生存能力极强的人,能够出差35年!何筱筱说:“我也觉得这是一场一切如梦的商旅生涯!”

说普通话,从被歧视到人人羡慕

1975年,6岁的黄柏青跟随家人从福建来到香港。初到香港,黄柏青发现这里跟老家比起来,简直是两个世界!

首先是来自语言方面的冲击。香港人是讲广东话的,而自己讲普通话,以前她从来没有接触过,现在必须从26个字母开始学起;

第二是住的方面,以前在福建从住很大的别墅,到香港后,十几个兄弟姐妹挤在一个房子里;

第三是生活的节奏,在福建比较放松,而来到香港,几点钟起床,几点钟出门,晚上几点要补习,时间都安排得满满的。

黄柏青长大后到英国读书,后回到香港从事金融行业。工作之余,1996年黄柏青加入普通话演讲协会,帮助香港人说普通话。在演讲会上,她曾做自我介绍,说自己刚从福建来的时候,做大陆人是很被歧视的,同学不跟她玩儿,因为自己只会说普通话。“我从英国念书回来,尤其是香港回归以后,当我能说一口漂亮的铿锵有力的普通话的时候,我简直从别人眼睛里看到羡慕的眼神儿,那种心凉的感觉真是笔墨所难以形容的。”

在20多年的演讲和教学过程中,黄柏青发现一个特点:港人学普通话是很争取很努力地去说,而内地人学说粤语却很怯弱,非常害怕发音。

1997年香港回归那天,黄柏青和一群年轻朋友在卡拉OK看电视,“当看到英国旗降下,中国旗升起的时候,我的一位在香港海关工作的朋友马上就站起来,做了一个致敬的姿势,那一刻,是很震撼的。解放军从文锦渡那边过来的时候,那感觉也是蛮震撼的。”

1997年香港回归祖国之前,香港社会上有很多人群是感到不安的,也有很多人移民海外。黄柏青也申请过移民,但最终还是决定留在香港。

黄柏青早在80年代就拿到了香港永久居民身份证,并且早已有了自己的房产,生活也过得非常舒适。“我是70年代来港的,对我们这群七八十年代努力过的一群人来说,最辛苦的那段时光我们已经熬过去了,我觉得我们是蛮幸运的一群人。我们经历了香港最辉煌的时光,也很肯吃苦,这些辛苦也得到了回报。”

在黄柏青看来,香港最大的问题是房屋,这是香港今天的年轻人要面对的问题和挑战。有一部分年轻人走了下坡路。他们抱怨政府,觉得看不到未来,觉得大陆人的到来挤占了空间,而自身却不够努力,自暴自弃。香港是一个金融中心,机遇和挑战是对每个年轻人敞开的。她也看到了更多年轻有为的香港人,越来越多年轻人成为上市企业老总,他们秉承父辈们狮子山下的勤力精神,愿意跳出框架,努力创造。

黄柏青建言香港的年轻一代:“我们人生有许多不容易,我们很多挑战都要面对,无论你是70后、80后还是新一代,挑战本来就是我们人生要做的功课。”

“搵好一份工”

从2008年来港读研至今,内地生Ehco已经在香港待了9年时间。她的身份也从一名在港留学内地生变成了外资银行从业者,超过7年的在刚居住时间,她顺利地拿到了永居证。

Ehco本科在中国人民大学就读,之后到香港大学读研,毕业后去了一家财经公关公司,这也是她在港工作生涯的开始。

Ehco说当时选择来香港想法很简单,这里有着很欧美化的一方面,但比起欧美地区,香港离大陆近,自己有机会留下来。正如当初Ehco所想的那样。香港回归这20年期间,香港经济越来越依靠大陆。在金融市场亦是如此,香港的金融业以前是外资统领市场,但在全球经济不景气的大环境下,外资在逐渐撤出中环,代替它的正是中资的进入。大陆的经济在高速发展,背后的市场更为庞大和稳健。

工作几年之后,Ehco逐渐转型进入银行工作。在财经公关公司积累的投资者人脉资源和的内地身份背景,让她对香港和大陆两个市场有着双重的熟悉,目前她在外资银行的工作主要负责的就是中国市场方向。

如今,Ehco的工作需要经常往返于香港、北京、上海几个大城市。Ehco说,十年前往返于大陆和香港之间,会觉得路途很远,心里距离也很远。但现在口岸过关越来越方便,香港和大陆两边很多地方也融入一体。特别是在金融行业,大公司之间都是联通的,在香港、北京、上海等大城市也都会有分公司,合作交流的机会越来越频繁。

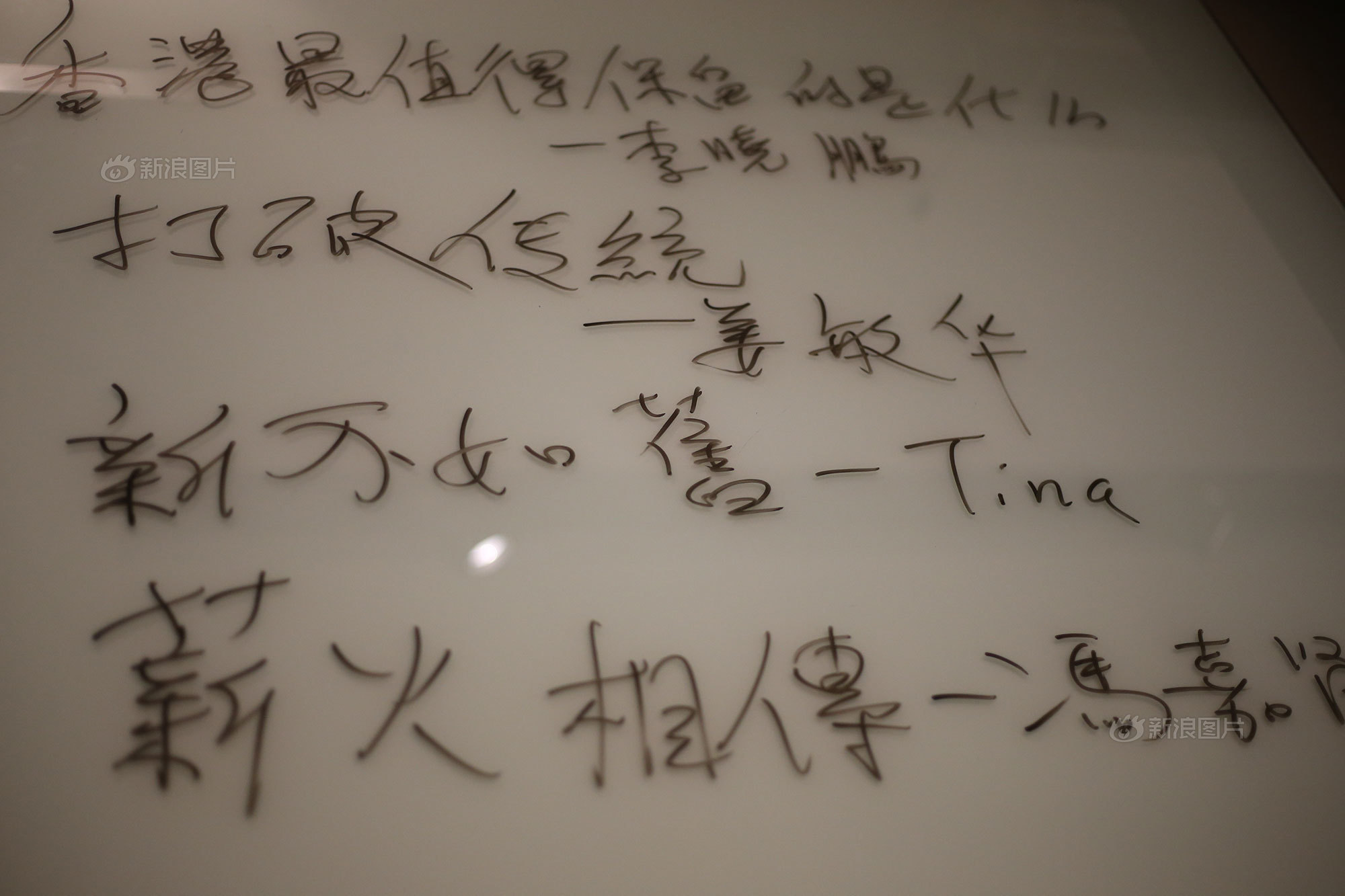

“如果要说香港与内地的区别,更多的是体现在文化差异和一些细节方面。”Ehco说,香港人崇尚一种“搵好一份工”的精神,就是打好一份工,用大陆的话说就是匠人精神。大陆这边由于这几十年的发展太快,各方面都表现的很饥渴,有时候会觉得发展速度太快了。

20年间,大陆发生的变化翻天覆地。香港发展速度相对缓慢些,也保持着很多传统的一面。大陆人追求冲劲闯劲,更多的从商业价值出发。香港人则会更谨慎细微,有时候甚至表现的刻板。Ehco把两者的区别看在眼里,她没有去纠结孰是孰非,能够较好的在两者的文化直接切换。在香港待了近十年时间,Ehco很享受在香港拥有的交通便捷性、办事的高效率以及很人性化的服务。

生活当中,她依然是和在港的大陆人在一起时间比较多。Ehco说,“香港回归已经20周年了,我希望更多的香港人能够多去大陆走走,多了解一些大陆的情况。另一方面,也希望大陆的教育能够向更多香港年轻人开放,创造机会让香港人去大陆学习,加强彼此直接的认识和了解。”

创业,“我是香港一份子”

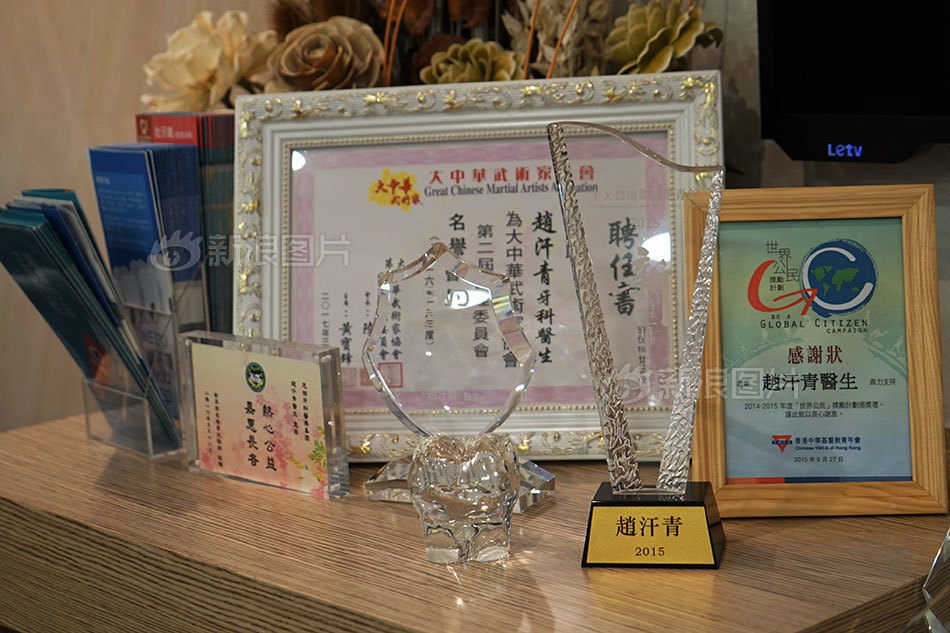

赵汗青,1985年出生于河北省石家庄,1999年跟随父亲来到香港,现在创业,开办了“思杰牙科医务中心”,目前在香港已有四家分店,在深圳也有业务。

刚来香港时,他和奶奶、父亲三个人住在一间7平方米的“劏房”里,他说当时“在厕所洗澡时即可碰到炒锅”。那时候父亲在旅行社工作,工资不高,大部分都交了房租。而母亲跟父亲离了婚,并不在自己身边。

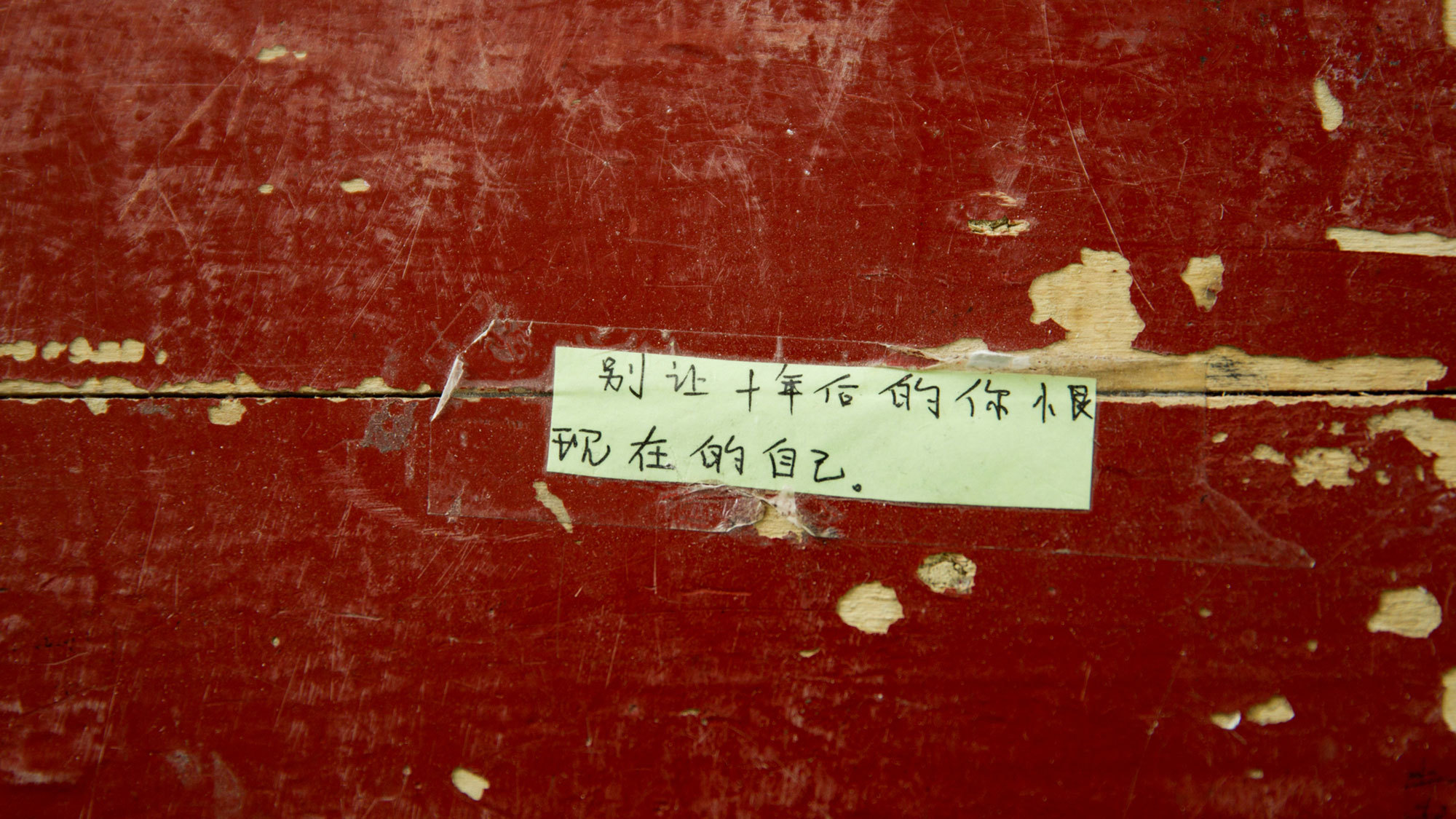

赵汗青到香港的第一件事,就是四处找学校,那时候在内地学生初一才学英语,他没有英文基础,最后只找到一所五类学校,几乎是香港最差的学校。那时候,全班40个同学,只有他一个说普通话,受尽同学歧视。但他非常努力,每天5点下课去自习室学到晚上10点,回到家之后再学习到凌晨2点。

2003年,赵汗青以所在中学最高成绩考上香港大学牙医系。大学毕业后,他边打工边找机会创业,后来发现香港牙科的很多弊端,就想改变香港牙科的环境,于是与人合办了“思杰牙科医务中心”,当初创业资金和客源都是最难的。

赵汗青在工作之余也参加了很多义工活动,经常为老人和孩子进行义诊。他说这是由于“我的职业原因吧,取于社会,用于社会。”

现在,赵汗青已经拿到香港永久居民身份证,证明自己是香港一份子。在创业过程中,香港本地人给了他很多资源空间和平台去发挥,未来除了在香港扎根之外,他说自己还会到大陆很多地方去拓展自己的业务。

赵汗青为父亲和奶奶在红磡买了房子。他自己仍租房住,准备年底与一个香港女孩结婚。他称自己“努力地根据香港的制度一直往上爬,没有任何天赋”。

戴欣是另一个来自内地的创业者。他1983年出生于浙江台州,2006年毕业于山东大学,2009年到香港理工大学深造,毕业后在香港从事人力资源相关工作。看着求职信以及履历表上的照片五花八门,戴欣认为很不专业,就跟朋友合伙开起摄影工作室 ,主要拍摄证件照服务求职者。

戴欣的工作室目前有两家店,分别在中环和铜锣湾,每个店年租金50多万港币,每个工作室4名员工,都是香港本地人,工资水平高于香港平均水平。现在两家店都有盈利,口碑也越来越好。但他承认在香港创业,租金和人工是最难搞定的。创业的阶段,他更多的时间选择在公司睡沙发。

戴欣也拿到了香港居民永久身份证,他打算明年在香港买房,未来打算内地和香港两边生活。来香港工作8年,戴欣说:“ 房子 、工作、爱情是摆在所有港漂人面前的三座大山,哪一个没有搞定都得回家(内地)……

为了孩子的教育

Zoe,1986年出生在黑龙江成长于青岛,澳洲本科毕业后,2011年到香港大学读经济学硕士,毕业后在纽约梅隆银行(香港)工作两年。婚后辞职与丈夫成立了自己的纺织贸易公司,在厦门和香港两地设有办事处,目前已跻身一线内衣品牌面料商行列。香港是个自由港,对于贸易公司的外币进出都有非常大的自由度。

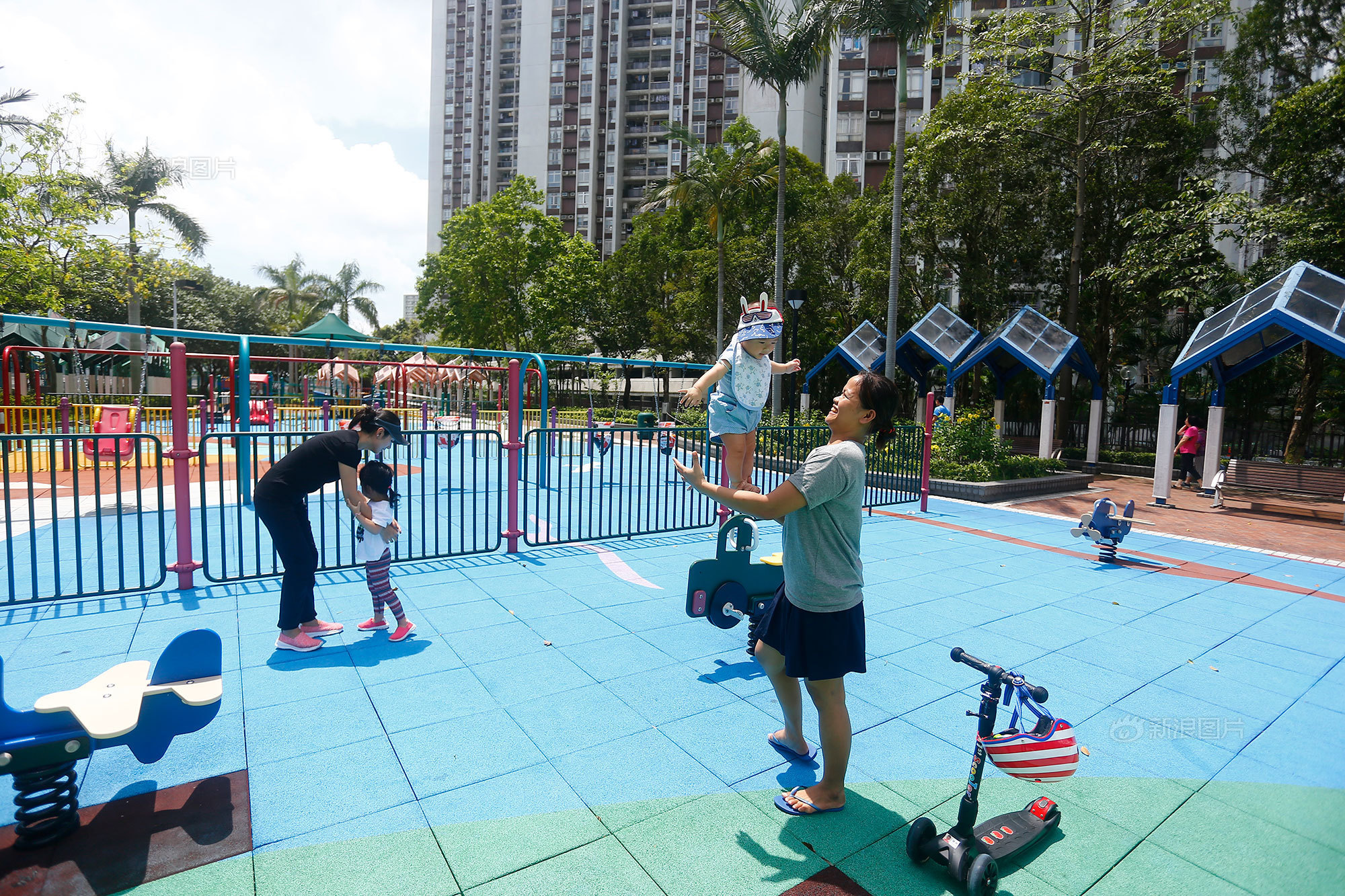

因为看中香港的教育、医疗以及出国便利等,Zoe与丈夫婚后决定在香港定居,即使居住空间远远不如内地。2014年后,Zoe的两个孩子相继出生。她现在最大的心思是陪伴孩子成长。

家里请了菲佣,每月需支付4500港币薪水。菲佣会负责家务以及孩子的生活起居。而Zoe主要负责孩子的教育,从家居环境布置到绘本选择,Zoe都亲力亲为。她是蒙特梭利教育理念的铁粉,甚至会花费1000港币让菲佣去参加专门的培训课程;家里的布置也是蒙特梭利式的。

Zoe的女儿读的是香港最大的蒙特梭利幼儿园。作为班里的家长代表,也是自己所在校区的家长代表,她积极参与学校的各项事情,自己参与度高可以更好的理解蒙氏教育理念的精髓同时孩子也会在学校受到更多的重视。

因为自己对蒙氏教育理念的浓厚兴趣以及在自己孩子身上看到的明显转变,她在香港申请成立了香港蒙特梭利亲子会,致力于传播蒙特梭利教育理念。

欢迎联系我们

如果您有悄悄话想告诉我们,欢迎私信@看见微博;

如果您也有故事想通过摄影的方式来讲述,欢迎来稿。

邮箱:sinaphoto@vip.sina.com

《看见·看不见》新书已上市,讲述有力的图片故事。